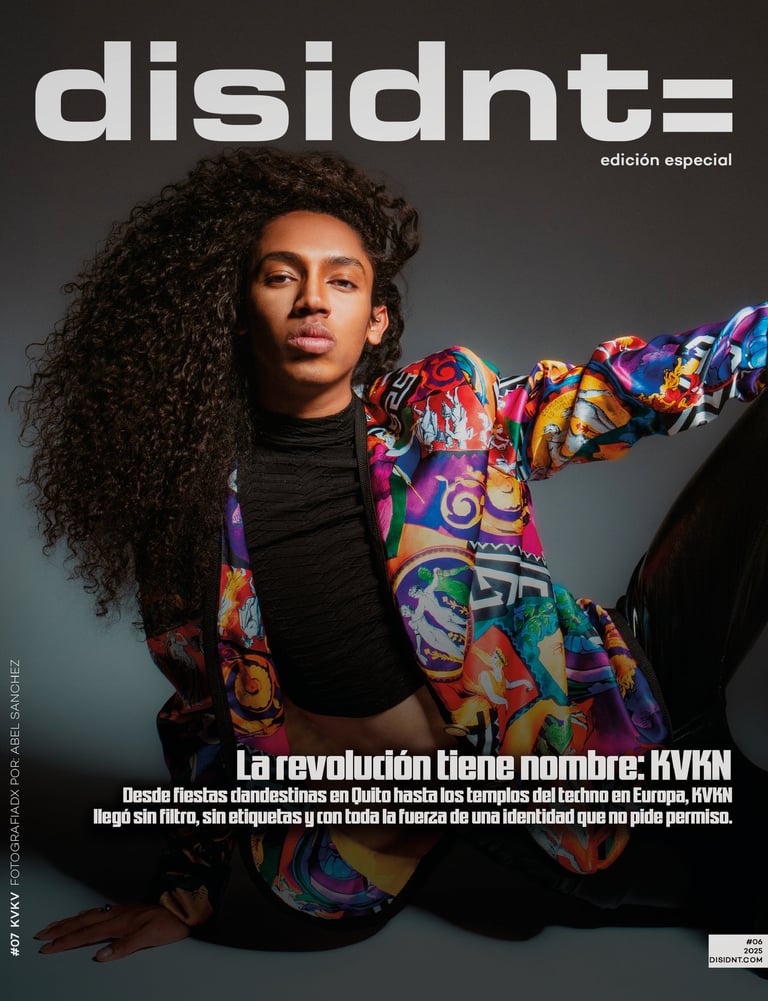

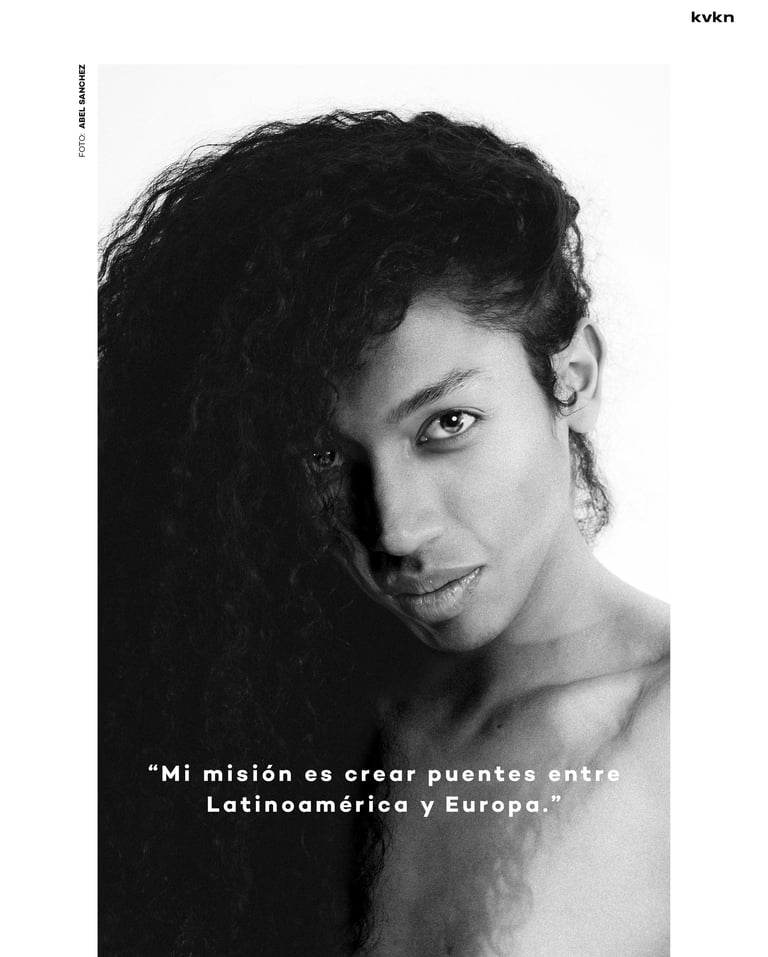

ORGULLO EN LA PISTA: KVKN Y EL TECHNO COMO ACTO DE RESISTEN

Desde fiestas clandestinas en Quito hasta los templos del techno en Europa, KVKN llegó sin filtro, sin etiquetas y con toda la fuerza de una identidad que no pide permiso.

Dante Salas

8/24/2025

Orgullo en la pista: KVKN y el techno como acto de resistencia

Desde los departamentos donde 40 personas bailaban en comunidad durante la pandemia, hasta las cabinas de los clubes más icónicos de Europa, KVKN ha tejido una historia de resistencia, arte y orgullo. Nacido en Ecuador, Kevin Yagual no solo ha desafiado los límites de lo posible dentro de la escena electrónica latinoamericana, sino que ha creado nuevos caminos para quienes vienen detrás. Bailarín profesional, coreógrafo, DJ, productor cultural y fundador de El Semillero, KVKN es una fuerza creativa que convierte la pista de baile en un acto político y amoroso.

Con una visión que abraza el goce como una forma de lucha, KVKN ha impulsado eventos, espacios y redes que visibilizan el talento disidente, conectando escenas de todo el sur global desde la honestidad, la furia y el cuidado. Hoy, con base en Francia, sigue construyendo puentes entre Europa y América Latina, abriendo puertas que sostendrá para que otrxs también puedan entrar.

En esta entrevista especial por el Pride, hablamos con KVKN sobre memoria, cuerpo, comunidad y la fuerza imparable de las disidencias que bailan sin permiso.

De la danza al techno: un mismo lenguaje

ENTREVISTA A KVKN

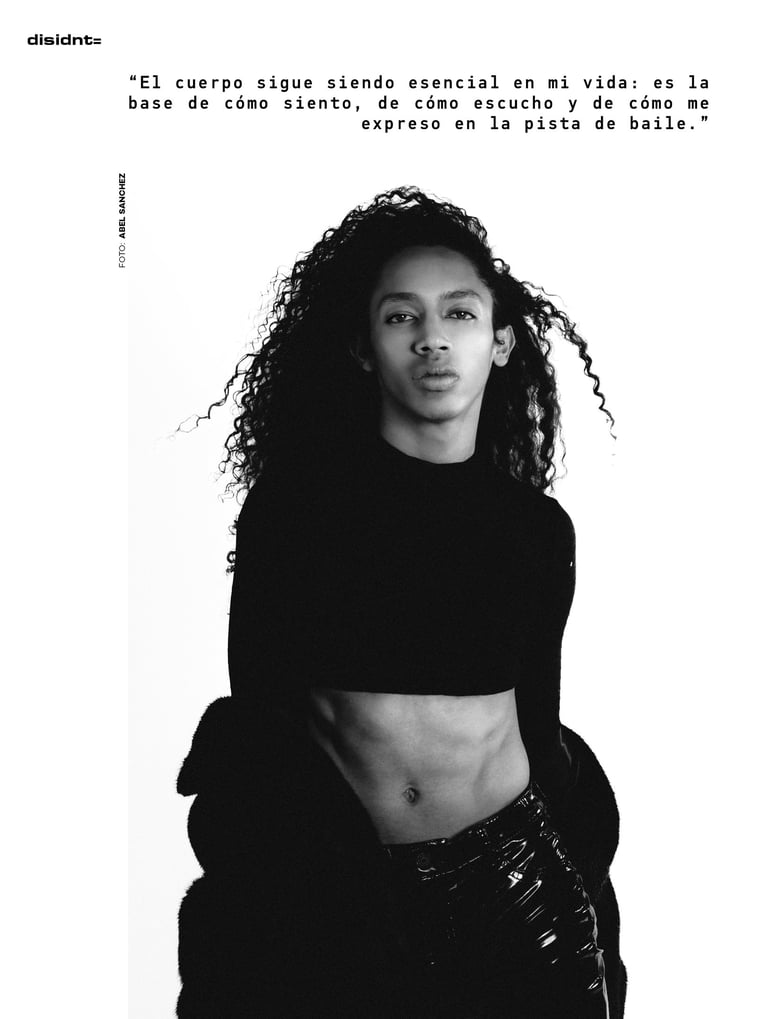

Kevin, tu historia comienza desde el cuerpo: la danza, el movimiento, la expresión física. ¿Qué lugar ocupa hoy el cuerpo en tu trabajo artístico y político dentro de la música electrónica?

La danza ha sido una parte fundamental de mi vida desde que era muy pequeño. Desde los cuatro años ya estaba moviéndome por todas partes, y recuerdo que mi mamá me llevaba a concursos de coreografía cuando tenía siete. Aunque hoy en día no estoy ejerciendo como bailarín profesional, sí soy bailarín de formación, y esa formación está presente en todo lo que hago. El cuerpo sigue siendo esencial en mi vida: es la base de cómo siento, de cómo escucho y de cómo me expreso en la pista de baile.

Creo profundamente que el cuerpo es una herramienta de expresión política. En la música electrónica, cada set que hago es una manera de poner el cuerpo al servicio de una experiencia colectiva. Desde cómo se mueve la gente hasta cómo reacciona a los sonidos, todo está conectado con esa historia que yo traigo desde la danza. Es un lenguaje que me permite decir cosas sin palabras, desde el goce, desde el cuidado y desde la resistencia.

Aunque ya no esté sobre un escenario haciendo coreografías, cuando estoy detrás de los decks o simplemente bailando, sigue siendo una performance. El cuerpo está ahí, presente, vibrando, transmitiendo. Para mí, ese es un acto profundamente político y amoroso.

¿Cómo fue el tránsito de la danza al techno? ¿Qué cosas llevaste contigo de una disciplina a la otra?

La transición de la danza al techno fue un proceso muy orgánico. Surgió de una necesidad de diversificar mi arte, de explorar nuevas formas de conectar con el público. Al principio fue algo muy intuitivo: empecé a interesarme por la música electrónica como escucha, como bailarín, y luego poco a poco fui entendiendo que también podía ser una herramienta para comunicar desde otro lugar. Me di cuenta de que, como DJ, me convertía en una especie de maestro de ceremonias, guiando a las personas a través de la música, generando un espacio donde podían conectar con sus emociones, sus cuerpos, sus memorias.

Algo que llevé directamente de la danza al techno es el entendimiento profundo del cuerpo humano, tanto a nivel anatómico como psicológico. Como bailarín, aprendes a observar cómo se mueve la gente, cómo reacciona, cómo cambia su energía en función del ritmo, del espacio, del entorno. Esa sensibilidad me ha ayudado muchísimo como DJ: puedo leer mejor la pista, entender qué sonidos van a provocar qué reacciones, y construir sets que realmente conecten.

También hay una dimensión emocional y espiritual que se mantiene. La danza para mí siempre fue un lugar de sanación, y la música electrónica también puede serlo. No se trata solo de entretener: se trata de crear un espacio de comunión, de liberación, de resistencia. Y esa es una herencia directa de mi formación como bailarín.

Además, como alguien que viene de una formación escénica, estoy muy pendiente de la dramaturgia del set: no solo qué canciones pongo, sino cómo las organizo, qué historia quiero contar, qué emociones quiero evocar. En ese sentido, el techno se convirtió en una extensión natural de mi lenguaje artístico.

Fundaste El Semillero, colectivo y festival que se ha convertido en una de las plataformas LGBTQ+ más importantes de Ecuador. ¿Qué te llevó a construir ese espacio y cómo lo ves hoy en retrospectiva?

El Semillero nació de una necesidad urgente: la de crear un espacio donde las personas disidentes, especialmente artistas queer, pudieran desarrollarse profesionalmente, mostrar su trabajo y sentirse segures. En Ecuador, en ese momento, había muy pocas plataformas que se tomaran en serio a la comunidad LGBTQ+ dentro de la escena electrónica y cultural. Especiaalmente junto con Hubert Orta, Robert Hidrobo, Micaela Olmedo, Juanpablo Robalino son mi equipo y familia con el apoyo de mi mejor amigo y socio Adrián Puente de Konqueer, Luis Gallegos de Litmus decidimos construir algo desde cero, sin referentes locales pero con muchas ganas de hacer las cosas bien.

Al principio era simplemente una fiesta, pero pronto nos dimos cuenta de que queríamos ir más allá. Queríamos que El Semillero fuera una escuela, un lugar de formación, de intercambio, de construcción colectiva. Por eso incluimos talleres, conversatorios, residencias, espacios de diálogo. Creamos oportunidades laborales reales en la industria electrónica para artistas, promotores, técnicos y gestores de nuestra comunidad. Y eso fue algo completamente nuevo en el país.

Hoy, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que El Semillero fue mucho más que un evento: fue una red de apoyo, una trinchera, un lugar de sanación. Muchas de las personas que pasaron por ahí hoy son referentes en la escena local o internacional. Creo que sembramos una forma de hacer las cosas con honestidad, con rigor, con amor, y eso dejó huella. Me emociona ver cómo ese legado sigue vivo, incluso ahora que estoy fuera de Ecuador.

¿Cómo fue pasar de hacer fiestas en departamentos a organizar un festival con talleres, conversatorios y miles de asistentes? ¿Qué enseñanzas te dejó ese crecimiento?

El crecimiento fue como la espuma. Empezamos organizando fiestas casi clandestinas, en departamentos, con 40 o 50 personas, todo muy íntimo, muy artesanal, pero siempre con una intención clara: crear un espacio donde nos sintiéramos libres, segurxs, y donde la música tuviera un valor transformador. Desde el inicio hubo un cuidado muy fuerte por la estética, por la curaduría, por el ambiente.

Cuando pasamos a organizar el festival con cientos de personas, tuvimos que profesionalizarnos muy rápido. Fue un salto enorme, pero también necesario. Aprendimos a hacer logística, a gestionar equipos grandes, a diseñar protocolos de seguridad, a entender cómo funciona la producción en gran escala. Fue desafiante, pero también muy gratificante.

Lo más hermoso de ese proceso fue ver cómo ese crecimiento nunca comprometió nuestros valores. Al contrario: mientras más crecíamos, más claro teníamos que el centro del proyecto debía seguir siendo el cuidado colectivo, la formación, la visibilización de artistas disidentes, el fortalecimiento de redes locales.

Y eso, para mí, es lo que diferencia una buena fiesta de un proyecto cultural con impacto.

¿Qué significa para ti crear espacios seguros? ¿Qué elementos crees que son indispensables para que una fiesta realmente lo sea?

Crear espacios seguros, para mí, significa asumir una responsabilidad enorme. Cuando alguien entra a una fiesta organizada por ti, esa persona está confiando en que va a estar bien, que puede ser quien es, que puede bailar, expresarse, existir sin miedo. Y eso no se logra solo con buena música o luces bonitas: requiere formación, estructura, conciencia y compromiso.

En El Semillero, fuimos pioneros en implementar protocolos de reducción de riesgos y cuidado colectivo en Ecuador. Trabajamos con personas como Sebastián Martínez y Liz Santillan, que nos ayudaeon a pensar la fiesta desde la salud mental, desde el consumo informado, desde la prevención del abuso. Teníamos veedores, personal capacitado, puntos de apoyo, y sobre todo una filosofía compartida por todo el equipo: aquí cuidamos, no juzgamos.

También es clave entender que no todes llegan a una fiesta desde el mismo lugar. Hay quienes consumen sustancias, y hay quienes no. Hay personas que vienen de contextos vulnerables, personas racializadas, disidencias sexuales o de género que ya viven violencia todos los días. Entonces, para que una fiesta sea realmente segura, tiene que haber un cuidado estructural: en la puerta, en la barra, en el staff, en el line-up, en la comunicación. Todo comunica, y todo debe estar alineado con la idea de respeto, inclusión y libertad.

Un espacio seguro no es un lugar sin conflicto. Es un lugar donde, si hay un problema, sabes que hay gente preparada para acompañarte, escucharte y actuar. Y eso, en la escena nocturna, es radical. Es revolucionario.

Una frase tuya nos marcó: “resistir también es cuidarse”. ¿Qué implica el cuidado colectivo dentro de la noche y el arte disidente?

Para mí, el cuidado colectivo es uno de los pilares fundamentales del arte disidente y de la noche como espacio político. Decir que resistir también es cuidarse es reconocer que, en un mundo que nos violenta y margina, protegernos mutuamente es una forma de resistencia cotidiana. Es entender que no basta con alzar la voz: también hay que sostenernos en el cuerpo, en la salud, en la contención emocional.

Dentro de la escena nocturna, esto implica más que protocolos o campañas: es una actitud general, una ética compartida. Es que quien está en la puerta sepa mirar sin prejuicio. Es que el DJ entienda la responsabilidad que tiene al marcar el ritmo de las emociones colectivas. Es que el equipo esté preparado para contener una crisis, escuchar una denuncia o simplemente dar un abrazo sin juicio.

Y dentro del arte disidente, el cuidado también se manifiesta en cómo nos programamos, cómo colaboramos, cómo celebramos nuestras diferencias sin caer en dinámicas de exclusión o competencia. Cuidar no es limitarse, es expandirse. Es crear espacios donde podamos explorarnos sin miedo, donde el goce no tenga que negociarse, y donde la empatía sea parte de la experiencia.

En última instancia, el cuidado colectivo nos recuerda que no estamos solxs. Que el arte no se hace en el vacío y que cada paso que damos hacia la libertad también es una responsabilidad compartida.

¿Cuál ha sido el momento más desafiante —y el más emocionante— en tu proceso como productor, gestor y artista queer latinoamericano?

Uno de los momentos más desafiantes fue, sin duda, mi primer tour por Europa. Me encontraba en un espacio completamente nuevo, con códigos diferentes, y con la carga simbólica de ser el primer artista queer ecuatoriano invitado a escenarios como Gegen, en el club RSO de Berlín, o Fold, en Londres, con el colectivo Boutica. Llegar ahí significó enfrentarme a muchas inseguridades: preguntarme si estaba a la altura, si realmente era escuchado por lo que tenía para proponer desde mi identidad y desde mi territorio.

Pero a la vez, fue profundamente emocionante. Recuerdo especialmente ese set en Gegen: empezó con una lluvia intensa y, como por arte de magia, al poco tiempo salió el sol. Había una energía poderosa, la pista llena de gente que no conocía pero que se entregaba por completo. Y en medio de todo eso, me encontré con personas latinoamericanas entre el público, bailando, sonriendo, abrazándome después. Sentí que no estaba solo. Sentí que llevar mi historia, mi acento, mi identidad a esos espacios era necesario.

Llegar a tocar para Boutica en Fold fue otro sueño cumplido. Es un club y un colectivo queer al que yo admiraba desde hace años.

En resumen, fue un proceso lleno de vértigo, pero también de mucha afirmación. Me recordó por qué hago esto, por quiénes lo hago y lo importante que es abrir caminos sin perder de vista nuestras raíces.

Has compartido escenario con grandes nombres de la escena global. ¿Hay algún encuentro que haya dejado una huella especial en ti?

Creo que el recuerdo más chévere que tengo es con el dúo SLAM, porque fue el mismo día de mi boda.

Tuvimos alrededor de 800 o 900 personas ese día, y SLAM estaba tocando para nosotros.

Además, en los eventos que hemos organizado, he tenido la oportunidad de conectar con DJs como Metaraph, Parfait y Patrick Mason, artistas que han resonado mucho en mi crecimiento y con quienes he mantenido una amistad cercana.

Desde tu experiencia como agente y curador, ¿qué necesita hoy la escena latinoamericana para seguir creciendo con autonomía y equidad?

Creo que Latinoamérica tiene todas las herramientas para ser una potencia en la música electrónica, y de hecho ya lo es. Hay grandes colectivos, como Pervert en México, Colombia y Chile, por ejemplo Fiesta Dame, que se han convertido en capitales y puntos clave para la música electrónica y las giras de artistas internacionales.

En Ecuador, ahora mismo hay propuestas frescas e interesantes que llevan al público hacia experiencias más intensas.

Ecuador está aprendiendo a tener un enfoque clave: el apoyo a los artistas nacionales, que es mucho más valioso que solo centrarse en los artistas internacionales, sin perder el reconocimiento a estos últimos. Los artistas locales son quienes realmente cargan la escena, quienes fomentan y enseñan al público.

También es fundamental educar al público frente al auge del techno comercial, porque se ha perdido un poco la estructura de investigación y experimentación en la música electrónica.

Fomentar la innovación en los espacios y que el público realmente valore y respete a los artistas locales es fundamental.

Creo que, con estas transformaciones que ya están en marcha porque es un proceso progresivo, Ecuador y Latinoamérica seguirán creciendo mucho más de lo que lo están ahora.

Sabemos que hoy en día el guest list se ha vuelto fundamental para el público, pero es importante que la gente entienda el verdadero valor que implica producir un evento.

Los costos que asumen los organizadores y curadores son muy altos para que las noches sean perfectas.

Por eso, el apoyo económico a través de la compra de tickets es fundamental para que las escenas sigan vivas y para que podamos continuar fomentando y avanzando en la creación de eventos de calidad.

La representación queer en los line-ups

¿Qué opinas sobre la representación LGBTQ+ en los line-ups internacionales? ¿Sientes que aún falta camino por recorrer?

Para mí, la representación de las disidencias y diversidades sexuales en los line-ups internacionales es sumamente importante. Muchos de los géneros que se tocan en estos eventos fueron creados por personas negras, por personas trans, y hay referentes que han sido clave en la comercialización de esos géneros.

Por ejemplo, en el House, Honey Dijon es una artista exponencial del género.

Creo que estas personas que están al frente, en line-ups grandes, muestran que las personas disidentes tenemos talento y podemos crear cosas gigantes y maravillosas dentro de la industria.

Es parte del camino que estamos recorriendo: volver a reclamar estos espacios de encuentro. Las fiestas y los raves siempre han sido lugares seguros para la gente queer y las disidencias, donde pueden expresar su individualidad libremente.

¿Cómo logras equilibrar tu carrera artística con tu activismo y gestión cultural, especialmente ahora que estás en Europa?

El activismo queer y político siempre ha sido una parte fundamental de mi identidad como artista, al igual que la gestión cultural. Estas dimensiones van de la mano.

Actualmente, trabajo en proyectos con revistas de cultura y música, apoyando a artistas europeos para que tengan mayor exposición en sus propias áreas.

Pero mi misión al llegar a Europa fue, y sigue siendo, crear puentes entre Latinoamérica y Europa, ayudando a artistas latinoamericanos a mostrar su arte aquí.

Esa fue una de las primeras metas de nuestra agencia: ser un puente para que artistas latinoamericanos puedan exportar su trabajo y ser reconocidos en Europa.

Por eso, mi carrera artística siempre está vinculada con mi trabajo en gestión cultural y con mi activismo. Siento que mi activismo y mi música van muy de la mano; si dejara de hacer una, la otra no existiría o no tendría la misma pasión.

En disidnt= creemos que bailar es un acto político. ¿Qué representa para ti el goce, el placer, dentro de un contexto queer y latinoamericano?

todo el performance que sucede en el contexto queer dentro de los eventos siempre ha sido un acto, un statement crítico.

Cada persona que asiste a estos eventos siempre tiene algo que contar, algo que decir. Para mí, estos espacios funcionan como una cátedra de conocedores, de gente con mucha experiencia de vida.

Ver a tanta gente libre, amando sus cuerpos, transformándose y mostrando su fascinación por el ser humano y su comportamiento, es algo que siempre me ha marcado.

Lo más valioso es la expresión misma: cómo el ser humano es tan ágil para encontrar en estos espacios su individualidad, su forma propia, su pluralidad.

Esa pluralidad es tan diversa y a la vez tan convergente que, en ocasiones, se siente como una sola, aunque también es muy diversa y única.

Has dicho que “si una puerta se me abre, no entro solo”. ¿Cómo ha sido sostener esas puertas abiertas para otros artistas emergentes?

Sostener esas puertas abiertas para otros artistas es un trabajo bastante arduo.

Cuando eres la primera persona que crea estas conexiones, la validación dentro de esas colaboraciones ,ya sea con marcas, clubes, escenas, colectivos o artistas, se vuelve más difícil.

Al ser el primer contacto y quien garantiza que esa conexión perdure para otros, asumes la responsabilidad de poner tu trabajo y trayectoria como aval de que los artistas que vendrán después darán la talla profesional.

Es un trabajo exigente, porque implica buscar, contactar y consolidar estas colaboraciones, asegurándote de que se mantengan en el tiempo y generen nuevas oportunidades para quienes vienen detrás.

Desde Concrete Club y Concrete Lab hasta el Techno Parade de Quito, tu trabajo ha generado comunidad. ¿Qué aprendiste del poder de la colaboración?

Creo que la colaboración es primordial en esta escena. La música en sí es un arte que se disfruta colectivamente, y trabajar en colectividad es clave para que las cosas crezcan y se vean más grandes.

Cuando uno trabaja solo, puede llegar hasta cierto punto, pero siempre va a depender de otros colectivos, marcas y artistas para que el alcance sea mucho mayor. Es así como logramos llegar a más público y ofrecer producciones cada vez más afines a las personas que asisten.

Por ejemplo, pasamos de tener un club de nicho de 100 personas a hacer eventos en la calle para 8.000 o 10.000 personas. Todo esto ha sido un proceso, un camino que solo ha sido posible gracias a las colaboraciones que hemos construido.

Un ejemplo clave para mí es Konqueer, que ha sido nuestra mano derecha y un apoyo fundamental para la escena. Ahora, al trabajar internacionalmente con otras marcas y agencias, ese alcance ya no es solo local: se vuelve global, y el exposure y la ayuda a artistas y público trascienden fronteras. Es algo que ahora ocurre en otros países, en otro continente.

¿Qué sueños o proyectos te emocionan ahora que estás radicado y expandiendo tu trabajo en Europa?

Ahora, lo principal para mí ha sido seguir desarrollando mi carrera como DJ y, sobre todo, como gestor. En esta etapa, mi enfoque como gestor se ha centrado en crear conexiones que permitan a artistas llegar a Latinoamérica y, al mismo tiempo, abrir caminos para que artistas latinoamericanos puedan llegar a Europa.

Radicarme en Europa ha sido dar esos primeros pasos para construir estos puentes entre escenas y seguir fomentando el intercambio cultural.

Un sueño que tengo y que espero concretar en algún momento es continuar organizando eventos y, por qué no, abrir un club aquí.

Ahora mismo estamos trabajando muy fuerte con la agencia y tenemos proyectos muy buenos en Europa que iré compartiendo poco a poco. Se vienen colaboraciones muy chéveres, y estoy seguro de que será un paso importante para expandir lo que hemos construido hasta ahora.

¿Qué mensaje te gustaría dejarle a las personas queer que están comenzando a habitar la escena electrónica desde sus territorios y realidades disidentes?

El mensaje que les puedo dejar a las personas queer y disidentes que están empezando a habitar la escena electrónica es: bienvenides a casa. Bienvenides a uno de los espacios más seguros que tendrán, un lugar donde no serán juzgades ni por su color, ni por su género, ni por su raza.

Aquí todos son bienvenides, aquí todos son importantes y aquí todos son validados. Cuíden a la persona que tienen al lado, porque nunca saben: esa persona puede convertirse en su nuevo amigo, en su pareja o en alguien que les cambie la vida.

Esta escena es tan mágica y tan maravillosa que aquí pueden encontrar el amor, las mejores amistades de su vida y experiencias que nunca olvidarán. Pero recuerden: todo siempre debe ser con respeto, con consentimiento y con cuidado mutuo.

CIERRE

KVKN no solo rompe moldes: los redibuja con fuego. Su trabajo es una coreografía de resistencia, una rave tejida con memoria, un futuro que se baila con el corazón en llamas. En él habita esa certeza que atraviesa a tantas disidencias: no vinimos a complacer, vinimos a existir con fuerza.

Desde disidnt= celebramos su visión porque sabemos que el Pride también se escribe con techno, con sudor, con cuerpos que se abrazan en la pista sin miedo. Gracias, KVKN, por recordarnos que la música es mucho más que un ritmo: es una forma de decir aquí estamos, y no nos vamos.